以前、友人の基板が動かなくなったので交換して出てきたASUS の P5B 。

![]() 前の記事へ[別窓で開きます]

前の記事へ[別窓で開きます]

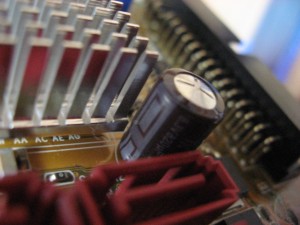

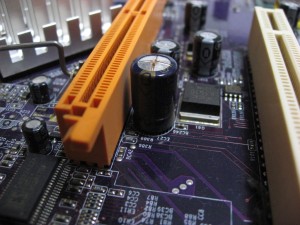

基板を良く見るとICH付近のコンデンサひとつが膨らんでいる。

とりあえずこいつの交換に挑戦してみることにした。

ずーっと前に電源のコンデンサを交換したことがあったけど、このときは動かず。

果たして今回はどんな結果になるのだろう。

まずASUS P5Bで使用されているコンデンサ

元から付いていたのはコンデンサにTKとかいてある。

調べてみる。![]() http://capacitor.web.fc2.com/[別窓で開きます]

http://capacitor.web.fc2.com/[別窓で開きます]

どうやら”東信工業株式会社”製らしい

電圧と容量は 6.3[V] 820[μF]なのでこれと同じ物を秋葉原で探すことにした。

千石通商→ラジオデパート1回目→マルツ→ラジオデパート2回目でようやく同じものがあった。

820[μF]の電解コンデンサはほとんどなく、他の容量で代用しようかと思ったがラジオデパートの2Fで扱っていた。

1個120円だったので5個600円買ってきた。

しかもルビコンなので少し高め。でも600円でP5Bが生き返るなら安い

早速交換に取り掛かる。

交換方法はこの記事を参考にした。

![]() http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Cupertino/6527/[別窓で開きます]

http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Cupertino/6527/[別窓で開きます]

裏面のコンデンサの足部分にハンダゴテを当てながら、表面のコンデンサ本体をハンダゴテを当てている

足とは反対側に軽く倒す。

これをコンデンサ両方の足に何回か繰り返えすとコンデンサが外れる。

![]() 注意しなければならないこと

注意しなければならないこと

![]() ハンダゴテは30Wのものを使用したが、コンデンサの足に十分熱が伝わるよう当て方を工夫する。

ハンダゴテは30Wのものを使用したが、コンデンサの足に十分熱が伝わるよう当て方を工夫する。

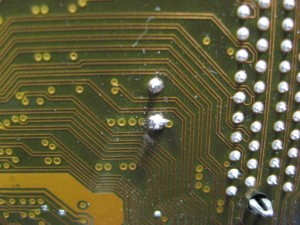

![]() 裏面のコンデンサ足周辺のパターンをハンダゴテで傷つけないようにする。

裏面のコンデンサ足周辺のパターンをハンダゴテで傷つけないようにする。

前のコンデンサがとれたら新しいコンデンサを取り付ける。

![]() コンデンサの極性に注意。基板上のマークを他のコンデンサと見比べて極性を確認する。

コンデンサの極性に注意。基板上のマークを他のコンデンサと見比べて極性を確認する。

メーカが違うと基板上の記載は違う様子。

裏面の足部分を熱して、表面からコンデンサを指で軽く押し込む。すると熱していた裏面にコンデンサの足が当たるので、後は熱しながらコンデンサを押し込んでいく。

これを2本の足に交互に行って、コンデンサの底部分と基板の表面が接触するまで足を押し込む。

最後は、ハンダをコンデンサの足周辺に盛って、足を適当な位置で切る。

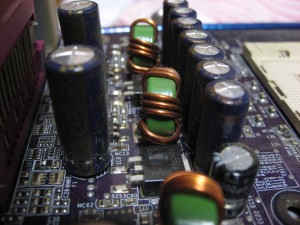

残りの4個も交換していく。MCHとDIMMスロット周辺を交換することにした。

交換を終えて、CPU、メモリ、グラフィックスの最小構成で起動させてみた。

すると..見事に起動 さすがASUS。飛び跳ねるぐらいうれしい事態

さすがASUS。飛び跳ねるぐらいうれしい事態

600円で直った。さてこの基板、何に使おう

- ▲ICH付近のコンデンサ

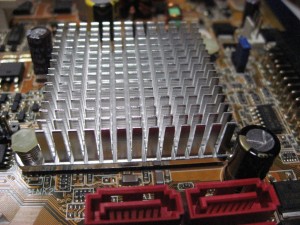

- ▲ICH周辺-交換後

- ▲買ったコンデンサ ルビコン 6.3[V] 820[μF]

- ▲交換後の裏面

- ▲MCH周辺-交換途中

- ▲MCH周辺-交換完了

- ▲DIMMスロット周辺-交換前

- ▲DIMMスロット周辺-交換完了

—————————————–

2010/05/26 追記

別箇所でも再起動を繰り返す状態となりICH付近のコンデンサ交換。

1000[μF] 16[V]の代替品での交換でも動作。

—————————————–

![▲買ったコンデンサ ▲買ったコンデンサ ルビコン 6.3[V] 820[μF]](http://cloverringo.server-on.net/wp/wp-content/uploads/2010/03/20100306-P5B-IMG_5699-300x225.jpg)

![▲買ったコンデンサ ルビコン 6.3[V] 820[μF]](http://cloverringo.server-on.net/wp/wp-content/uploads/2010/03/20100306-P5B-IMG_5699-150x150.jpg)

が

が